师者风范--电气工程学院吴晓教授

积极参与教学改革工作,获江苏省教学成果奖一等奖;注重理论与实践教学相结合,教学质量连续5年被学校评为优秀;鼓励学生参加竞赛,指导学生获得多项大奖;专注从事科研工作,获得发明专利8项……工作28年以来,电气工程学院吴晓教授秉持一丝不苟的教学精神、扎扎实实的教学态度,描绘出一名高校教师的优秀风范。

勤勤恳恳的教学者

“运动系统控制是一门专业性很强的课程,我特别强调学生对专业知识的完整性掌握。”谈到教学,吴晓总有说不完的经验。每次讲授课程时,他习惯以案例的形式让学生体会专业知识在实际工程中的应用。课程结束时,他都会要求学生用科学性的语言撰写小论文,在总结的过程中扎实理论基础。对学生认真负责、严格要求是他一直不变的育人初心,吴晓说,“作为一名工科教师,我们的职责就是为社会培养出优秀的应用型人才。”

“学好工科类的专业不仅仅要有扎实的理论基础还要具备很强的实践动手能力”。为了更好地培养学生的实践能力,吴晓积极参与教学改革工作,努力将最先进的教学方法运用到实验课堂当中。在讲授运动控制专业综合实验课程时,为了让学生更好地掌握程序控制的原理,他运用PLC虚拟实验教学,在计算机屏幕上构建了四层电梯这一控制对象。学生通过反复坐电梯,按照调研、设计、调控的步骤去实践,就能总结出控制对象的控制规律和要求。“只有让学生亲身实践才能真正地锻炼到他们的专业能力。”他特别强调调试这个步骤,学生通过对别人模板的研究仔细分析别人设计的每一个流程,独立地完成调试过程,从而掌握实际运用。

“要想使电机的控制变得智能化就必须要融合人工智能、大数据处理等新工科的概念,这是我们一直困扰的问题。”2018年,电气工程学院抓住新工科发展的契机,成功申报了机器人工程专业,并于今年正式招生。作为电气工程学院实验中心的主任,吴晓积极参与学院的专业建设,为了使学院的专业水平达到更高的层次,从2014年开始,从学生的作业本到学生的实验报告……他都严格规范要求,并且召集各专家教师计算每一门课程的学生教学成果达成度。

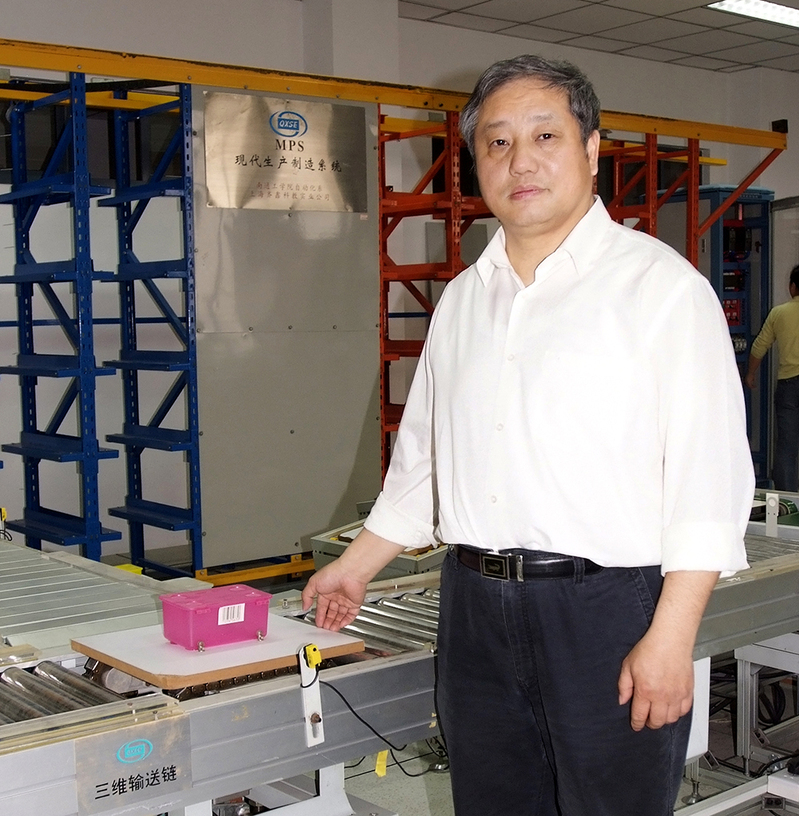

吴晓还充分利用校外资源,使学院与中天科技集团、南通烟滤嘴有限责任公司等多个企业达成合作,形成实践教学基地链,供学生实践学习。在他的负责下,学院成功申报省级“电气工程学科综合训练中心”,并在2018年顺利通过验收。如今,中心已经发展成了由立体仓库、全自动堆垛机、三维输送链等实际工业设备组成的现代生产制造系统,进一步方便了学生对工业实际综合应用的理解。

德才兼备的指导者

从最初的19所高校发起,发展到1000多所高校参与;从300多人的小擂台发展到200多万大学生的竞技场,“挑战杯”竞赛在广大青年学生中的影响力和号召力显著增强。2005年,吴晓曾指导学生参加“挑战杯”创业大赛获得银奖,2013年在全国大学生电子设计竞赛中获得全国一等奖,均实现了我校在这些赛事中零的突破。

“‘挑战杯’不仅需要工科的同学参与进来,整个技术的支撑还需要其它学科尤其是经贸专业、法律专业同学的参与。”多次指导学生参加学科竞赛,吴晓充分意识到多学科融合与团队合作的重要性。在2019中国机器人大赛暨国际公开赛双足竞步项目交叉足赛中,他召集各学科的同学组成一个团队,根据学生的特点合理分配各项任务。机器人里面的整个路线都是我们自己开发的,而其他参赛的队伍都是买的现成的。”在这次比赛中,吴晓发现购买的现成的机器人走得不够快,他充分发挥电气工程学院学生的工程实践能力,让他们设计专门的硬件、编制专门的软件、研究现成部件的控制的算法,用体积较小的铝合金做机器人的关节。显而易见,开发之后的机器人相对于现成的机器人走的更快了。最终,在吴晓的指导下,团队获得了国家级三等奖。

在指导方法上,吴晓特别强调学生竞赛梯队的建设。每一年,他都鼓励各学院学生全员参与,注重培养新生对学科竞赛的兴趣,吸引他们到队伍中来。对众多的学生,他都采用工科上的调研、设计、调试的步骤来培训。从前期选择设备部件到设计乃至后面完整的硬件、软件的调试,他都让学生自己完成,从而锻炼他们的工程实践能力。经过一段时间的培训,再选拔出优秀的学生组成竞赛队伍。如今,这已经形成一个完整的机制。

除了指导学生竞赛,吴晓还有一个“特殊”的任务,那就是指导新入职教师的教学工作。自2006年以来,吴晓先后担任朱建红、邱爱兵、於锋等青年教师的指导教师。“我的任务就是根据我的教学工作经验以及我所掌握的教学规范指导他们的教学工作,让他们尽可能快地进入本科教学状态,我们的共同目标都是为了培育出优秀的人才。”工作中,他对本科教学的规范性、完整性进行解释,使他们从根本上理解这些规定的必要性并落实在平时的教学实践中。2013年,他与邱爱兵老师被评为“青蓝工程”优秀师徒,2019年在校青年教师导师制考核中,他与於锋老师考核结果均为优秀。

孜孜不倦的科研者

“上午到学校处理教学任务,下午去企业进行研发项目的现场工作,晚上在家备课或者继续项目的研发设计……尽管平时工作繁忙,但科研对我而言更像是一个兴趣爱好。”近五年来,吴晓以通讯作者或第一作者发表论文10篇,其中EI收录7篇,核心期刊发表3篇,共获得发明专利授权8项,实用新型10项。

自2013年以来,吴晓与堵俊教授配合,与南通烟滤嘴有限责任公司签订横向合作项目多项,累计项目经费达1800万元。在进行“装盒机功能性改造”科研项目时,吴晓与企业合作,致力于研发全自动装机盒。传统的装机盒由于机械运转的不规律性,滤棒排列得很乱,需要后期的人工辅助工作。吴晓凭借自己丰富的工程实践经验,想到运用电缸将伺服电机的旋转运动转换成直线运动,精确速度控制,使纸盒匀速下降。经过改善,滤棒每次都会整齐地排列在纸盒中,大大地减少了公司的生产成本。深入实践,不断创新是他科研精神的真实写照。

“坚持启发式,避免注入式,尽力培养学生们的创新思维。”除了教学,吴晓还十分注重学生科研能力的培养。在进行“基于电子凸轮的压接装置伺服控制系统的设计”课题项目的设计环节时,由于两个拼接辊的线速度和纸带速度很难保持一致,纸带始终无法实现拼接。吴晓并没有直接告诉解决的办法,而是先让学生们根据理论设计出合适的曲线,在空载的情况下进行多次实验与调试。

“最后空载实验时曲线是成功的,但吴晓老师以丰富的经验提出,理论和空载情况下虽然成功,但实际和理论的差距很大,不一定能成功。”电气工程学院控制科学与工程研16级的李慧回忆道。果然,在高速情况下,纸带无法拼接。在让学生独立实践后,吴晓才提出拓宽甩动拼接辊的加减速区的运动范围来控制速度这个准确的方法。“吴老师对我说,不管是工作学习还是研究课题的某一个问题,都要先问清楚自己三个问题:一是做什么,二是为什么要做,三是如何做。”在这次科研实践中,李慧深刻地体会到了创新思维的重要性,认为只有扎实理论基础才能更好地激发创新思维。

十年树木,百年育人。近三十年的教学时光,吴晓披星戴月,甘做海上那座明亮的灯塔,为一代又一代青年指引方向。黑发已成银丝,青年早已成才,而他还在自己的道路上,不停地行走,不停地探索,不停地突破,坚持在教书育人的岗位上发光发热。

(校报学生记者 王倩)

我校2020年教学名师、电气工程学院吴晓教授。